Avvertenza prima della lettura: gli esempi, spero abbastanza generici, riportati nelle righe che seguono sono solo un appiglio per il ragionamento. Non ci si fermi ad analizzarli e a farne spunti di polemica, quel che contano sono i concetti che cerco di portare alla vostra attenzione. Insomma fate conto che ho cucinato per voi un bel piatto di pasta: non state a interrogarvi sui mestoli che ho usato, ma dedicatevi alla pietanza.

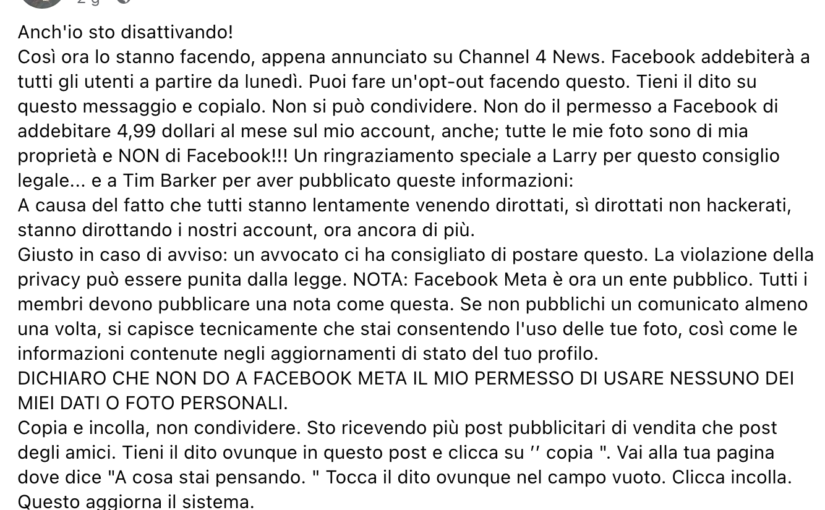

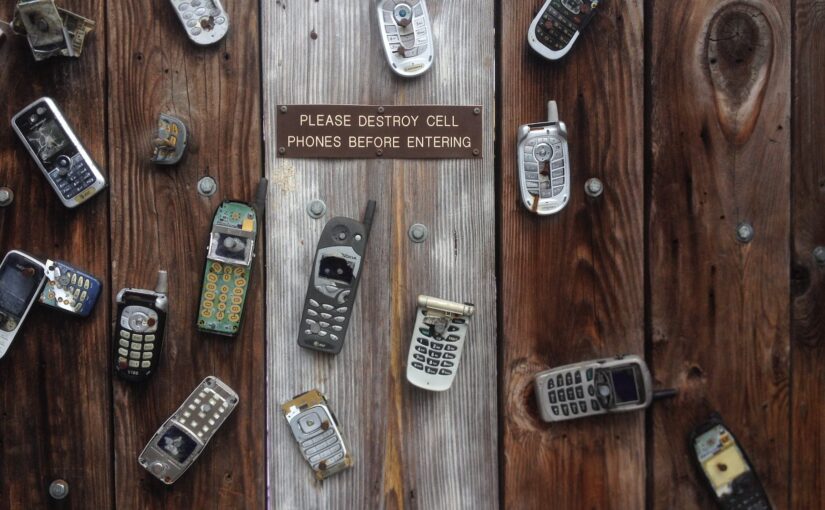

Lo scenario è noto. Ogni giorno, soprattutto per veicolo dei social e purtroppo anche dei giornali che dai social attingono in modo sempre più scriteriato, una pietrina diventa valanga a insaputa della montagna (e spesso anche della pietrina). I nuovi scandali fanno perno su un cambio di stato su FB o su una storia di Instagram. Persino una foto profilo cambiata, chessò, da gabbiano a beccaccia fa tremare i polsi a un’opinione pubblica polpastrellocentrica. Un’occhiata di troppo alla ragazza che passa davanti alla fermata del bus, ripresa su TikTok dà la stura all’indignazione collettiva di un popolo che, se solo lo conoscesse, metterebbe al rogo il Bufalo Bill di Francesco De Gregori che “giocava a ramino e fischiava alle donne”: ludopatia e catcalling in un colpo solo, l’ergastolo come minimo.

Un tale viene assolto perché non ci sono prove che abbia rivolto offese pubbliche a un altro e scoppia la rivoluzione perché la soluzione non è quella che ci si aspettava: per crocifiggere servono solo chiodi e legno, mica ci si può amminchiare con il garantismo.

Un ristorante o una pizzeria o una bettola con cucina denunciano a mezzo social l’odiosa reazione di un anonimo cliente verso un collaboratore che ha un colore della pelle diverso da quello del paese in cui si trova, e a nessuno viene in mente che, come tristemente dimostrato, l’intolleranza è una piaga di questo Paese anche perché ogni tanto qualcuno cerca di farla diventare business.

Se hai dubbi e, peggio, li manifesti sei fascista.

Sei li hai ma non li manifesti sei un gattopardiano del web.

Sei non li hai sei Matteo Salvini.

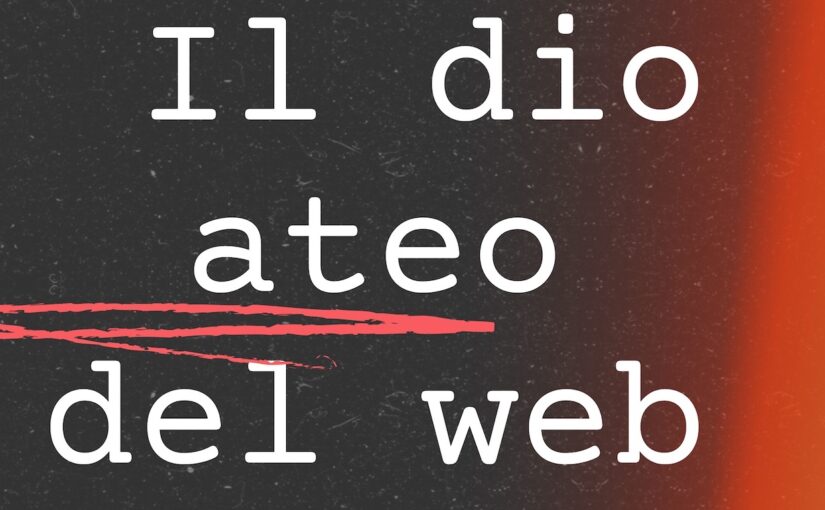

Il succo è che alla sovrabbondanza di denunce, di merce esposta in bacheche di cui non siamo manco proprietari ma che portano l’insegna e la responsabilità nostre, non corrisponde un’affezione alla verifica, al controllo di qualità. L’asino che vola non lo ha inventato Zuckerberg, tutt’al più gli ha dato un account verificato.

I primi responsabili siamo noi giornalisti.

I secondi responsabili siamo noi cittadini.