L’articolo pubblicato sul Foglio.

Sarà un dio e sarà pure un pazzo. Sarà burlone e ingiusto, ma è un dio che ci sa fare con gli affari. Fiuta la preda, la insegue e la fa sua: senza finirla, anzi iper-alimentandola e spingendola verso la bulimia. Più lei consuma, più il dio è soddisfatto. Più lei consuma, più lei stessa è sfiancata. Funziona così nel regno del web, nel cielo dei cieli telematici dove vive e regna nei secoli dei secoli il dio algoritmo.

Accade così che l’inspiegabile si dipani chiaro, come una pergamena srotolata, dinanzi ai nostri occhi e che Nostro Signore del bit ci reputi degni di assistere al più antico dei prodigi, quello della creazione.

Angela Chianello, da Palermo, è la raffinata esegeta degli sviluppi del contagio del Coronavirus, una via di mezzo tra la divulgatrice fai-da-te e l’opinionista da supermercato, che ha coniato il tormentone “Non ce n’è Coviddi”. Lo ha fatto dal suo privilegiato punto di osservazione – la spiaggia di Mondello nei giorni di uscita dal lockdown – scegliendo come tribuna l’agorà televisiva di Barbara D’Urso. La Chianello è l’ultima creazione del dio algoritmo, ed è stata plasmata con la sabbia del golfo di Palermo a futura memoria di un bel po’ di cose.

Non è bella, non è colta, per quel che si sa non è nemmeno cattiva (che pure è una caratteristica cruciale per farsi ricordare in questi tempi senza memoria), non ha un’arte da tramandare né un messaggio da diffondere che vada oltre le dieci sillabe. Lei esiste in funzione di ciò che non esiste, il “Coviddi” appunto, e fa discepoli senza bisogno di spezzare il pane e versare il vino (al limite può dividere un’arancina e sorseggiare una Fanta). Però fa miracoli niente male: la moltiplicazione dei followers è il più impressionante con quasi duecentomila seguaci in pochi giorni. Un suo video su Instagram dove dice semplicemente “Buongiorno” sulle note di una canzone napoletana totalizza cinquecentomila visualizzazioni in un fiat. Ha già diversi profili fake, come un Salvini di questi, e addirittura sdogana un triste oggetto di protezione come feticcio postmoderno quando, disvelando le labbra dal cupo di una mascherina, dà la buonanotte ai suoi ammiratori con sguardo ammaliante.

Il dio, per via del suo mestiere di dio, ovviamente non si può criticare. Qualche sua opera sì. O meglio ci si può addentrare nei meccanismi della creazione per cercare di intuire se la fine del mondo è a portata di mano oppure se dobbiamo aspettarci altre rivoluzioni e/o benedizioni da Chianello et similia. Quindi con una mano snoccioliamo il rosario di grani bluetooth rincuorandoci con le parole di Vincent Van Gogh secondo cui “non bisogna giudicare il buon Dio da questo mondo, perché è uno schizzo che gli è venuto male”, e con l’altra entriamo nel backstage di una qualunque timeline di un social network come Facebook. Qui l’algoritmo non è altro che lo strumento attraverso il quale il motore del social decide, nello sterminato scenario delle combinazioni possibili, il peso di popolarità delle notizie che l’utente vede appena entra nel proprio account. Il meccanismo di funzionamento è segreto, tipo ricetta della Coca Cola (solo che qui si tratta di una lattina dalla quale bevono più di due miliardi di persone), ma qualche anno fa Adam Mosseri, ex responsabile dello sviluppo del News Feed a Facebook e oggi numero uno di Instagram, si è sbottonato in pubblico sulla logica dell’algoritmo.

In pratica Mosseri lo ha descritto come un “metodo naturale” attraverso il quale si possono prendere delle decisioni basandosi sulla storia precedente e sui dati a disposizione, facendo quindi delle inferenze- cioè delle deduzioni intese a provare o sottolineare una conseguenza logica – derivanti da questi. Domanda cruciale: quali sono i dati importanti, secondo Facebook, attraverso i quali si possono fare queste benedette inferenze?

Proviamo a spiegare senza incorrere nella blasfemia, dato che il dio del web è incazzoso e a farti passare dalla spiaggia della Chianello alla triste libreria di un qualunque Piero Angela ci mette un clic.

Funziona così. Rispetto a tutti i post degli amici o delle pagine (Inventory) seguite da ciascuno di noi comuni mortali, l’algoritmo di Facebook verifica alcuni segnali (Signals) come per esempio chi ha postato cosa, fa delle predizioni in base alla storia passata di altri post, magari con caratteristiche simili, che sono stati commentati (Predictions) e attribuisce quindi ai singoli post un punteggio (Score).

Quindi per ogni singolo post l’algoritmo di Facebook analizza tutti i dettagli: chi ha postato, cosa, quando, che tipo di contenuto e quanto engagement, cioè coinvolgimento, ha generato finora. Al termine di questo processo, che qui è un ingombro di parole impilate ma nell’universo del dio web è lieve e istantaneo, si viene a creare un valore finale.

Questo valore è la scommessa dell’algoritmo su quanto egli crede che quel post possa piacere. Nel rispetto di quel punteggio, i post vengono messi in ordine nel News Feed del singolo utente da quello più alto a quello più basso. Ogni singolo utente si ritrova quindi un News Feed personalizzato, perché deriva sostanzialmente dalla sua interazione con le altre persone sul social network e dalla sua interazione con i diversi tipi di post. Insomma se fossimo al ristorante sarebbe un menù ad hoc coniato sulla base di ciò che abbiamo mangiato in passato, di ciò che mangiano abitualmente i nostri amici, di ciò che teniamo nel nostro frigorifero a casa, e di ciò che pensano i nostri amici del loro e del nostro cibo (e del nostro frigorifero): la qualità del cibo non ha nessuna influenza.

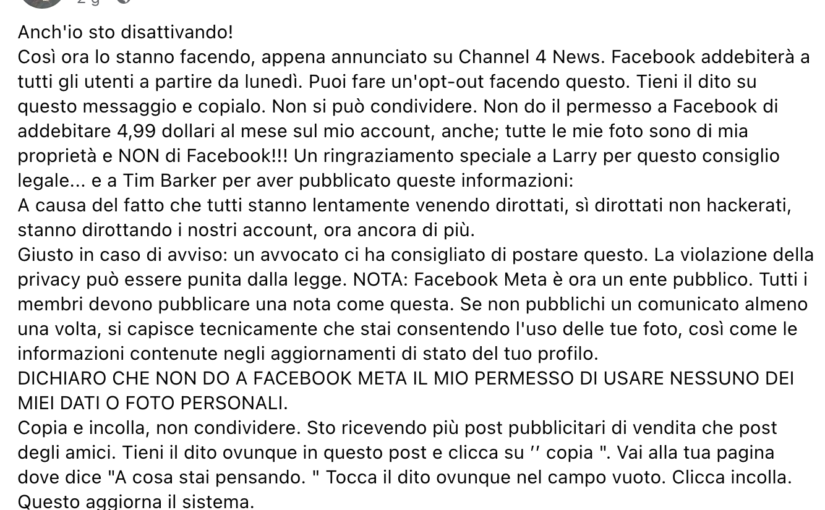

Nulla è per caso in questo mondo in cui persino un concetto rigido come quello di censura viene declinato a favore della pazzia del dio. Pensate alle foto di donne che allattano al seno o alla celebre immagine della ragazzina nuda che fugge al Napalm di Saigon: per il Nuovo Ordine Telecostituito si tratta di pornografia e vanno eliminate. Mentre bugie, fake news, propaganda nazista e contenuti trafugati ai legittimi autori sono ammessi e anzi in un certo senso incoraggiati poiché creano engagement, alimentano discussioni, insomma fanno tutto l’interesse dei social network e del loro mercato di interazioni. C’è un genere di errore stupido che solo le persone intelligenti possono commettere: presumere che un fatto acclarato possa sconfiggere una bugia facile e rassicurante.

Nel suo libro “The Four – I padroni” Scott Galloway, imprenditore ed esperto di marketing, spiega il successo di Google, Facebook, Apple ed Amazon con una frase secca: “Hanno sfruttato i nostri istinti”. Nello specifico Galloway affida un ruolo preciso, immaginifico ma non troppo, a ciascuna di queste quattro aziende. “Google è il dio dell’uomo moderno. Immagina la tua faccia e il tuo nome su un libro che raccoglie tutto ciò che hai chiesto al motore di ricerca e capirai che ti fidi di Google più di qualsiasi entità al mondo”. Facebook ha invece una diversa collocazione. “È l’amore. Una delle cose meravigliose della nostra specie è che non solo dobbiamo essere amati, ma dobbiamo anche amare: Facebook soddisfa il nostro bisogno di amore”. Continua Galloway: “Amazon è il nostro intestino, e si occupa dell’istinto che forse sentiamo di più. Basta che tu apra uno dei tuoi armadi: magari hai da dieci a cento volte più di quello che ti serve. Perché? Perché la pena di avere troppo poco è molto più grande di quella di avere troppo”. Apple è il sesso, “il nostro secondo istinto più potente: scegliere il miglior seme in circolazione, per le donne, o diffonderlo, per gli uomini”. In tal senso, secondo Galloway, l’iPhone non è solo un telefono, ma è anche un goffo tentativo di affermare: “Se ti accoppi con me e non con un uomo Android, i tuoi figli avranno più probabilità di sopravvivere”.

Il dio algoritmo vede e provvede, in ogni ambito, in qualunque frangente, incoraggiato dal comportamento dei suoi sudditi, i consumatori, che hanno fatto chiaramente capire di essere disposti di rinunciare alla privacy in cambio di uno strumento che pensi e che agisca per loro: una vita per procura. Nessuno si inquieta se la tecnologia di ascolto del rumore ambientale di Facebook può capire se sono a un concerto di un certo cantante e, conseguentemente, mostrarmi la pubblicità di un suo nuovo album o comunque di qualcosa di collegato al suo merchandising. Però se si toccano temi come la religione o l’animalismo scatta subito una agitazione collettiva. Recentemente, senza troppi clamori, la Verify, azienda della Alphabet, si è lanciata nel campo delle assicurazioni sanitarie con la sua Coefficient Insurance. Ricordare che la Alphabet è una holding a cui fa capo Google non è un dettaglio: in pratica chi conosce i dettagli più intimi della nostra vita quotidiana, i nostri contatti, la frequenza con cui interagiamo con essi, i nostri desideri che elenchiamo quotidianamente sul motore di ricerca, adesso può valutare la nostra esposizione al rischio meglio di qualsiasi altra compagnia assicurativa.

Non è la prima volta che un’azienda tecnologica entra a gamba tesa nel settore dell’assistenza sanitaria. Già in passato, ben prima dell’emergenza Coronavirus, Alexa (Amazon) e DeepMind (Alphabet) hanno iniziato a lavorare col servizio sanitario inglese, la Apple ha collaborato con la compagnia assicurativa Aetna per usare i dati degli Apple Watch e premiare gli utenti che hanno stili di vita salutari, e Facebook ha lanciato Preventive Health, uno strumento che consiglia agli utenti di sottoporsi a controlli medici in base all’età e al sesso.

Il problema non è di privacy – elemento ben pesato dai giganti del web e affrontato anche in sede legislativa in vari Paesi – ma è sociale. Se ne è occupato recentemente sul Financial Times il sociologo Evgeny Mozorov avvertendo sul rischio “delle possibili riconfigurazioni di potere tra gruppi sociali – i malati e i sani, gli assicurati e i non assicurati, i dipendenti e i datori di lavoro – che saranno innescate una volta esaurito il clamore della notizia (il riferimento è al lancio della Coefficien Insurance). Bisogna essere molto ingenui – scrive Mozorov – per credere che un sistema di sorveglianza digitale più esteso, sul luogo di lavoro ma anche a casa, in auto e ovunque ci porti il nostro smartphone, possa favorire i più deboli. Certo potrebbero esserci effetti positivi (un ambiente di lavoro più salutare, forse), ma dovremmo chiederci: chi pagherà il prezzo di questa utopia digitale?”.

La risposta ovviamente non interessa il dio algoritmo. Però un’interessante chiave di lettura la fornisce il filosofo e professore presso il Gettysburg College in Pennsylvania sulla rivista digitale Aeon, partendo da un’altra domanda: abbiamo davvero il diritto di credere in ciò che vogliamo?

Secondo DeNicola questo diritto ha dei limiti importanti.

“Credere in qualcosa significa ritenerlo vero – ragiona DeNicola – ma questo non implica in modo automatico che quella convinzione lo sia realmente. Le credenze, per la maggior parte, non sono atti volontari, ma piuttosto idee e atteggiamenti. Il problema è rifiutare questo genere di ‘eredità’ quando si tratta di una credenza eticamente sbagliata – come considerare la pulizia etnica una soluzione politica accettabile”. Continua il filosofo: “Se una convinzione è immorale è anche falsa. Sostenere, per esempio, che una razza sia inferiore a un’altra, non solo è moralmente ripugnante, ma è anche sostanzialmente falso. Le credenze inoltre hanno uno stretto rapporto con la realtà e con la sua conoscenza: attribuire a un’autorità il fatto che dobbiamo credere in una cosa, oppure negare un avvenimento certo o ancora ignorare evidenti incoerenze è un atto di irresponsabilità, somiglia piuttosto a voler abbracciare un desiderio. Per questo – conclude DeNicola – la libertà di credere deve avere dei limiti”.

Sarà un dio e sarà pure un pazzo. Sarà burlone e ingiusto, ma è un dio che ci sa fare con gli affari. L’algoritmo ha costruito la sua roccaforte decostruendo le antiche logiche: oggi la verità e la falsità palese sono del tutto ininfluenti in termini, ad esempio, di successo politico. Sempre più persone rifiutano i fatti perché minacciano l’identità che si sono costruite intorno alla loro visione del mondo.

La Chianello in tal senso è un prototipo di successo.

Mi piace:

Mi piace Caricamento...

Il padre che

Il padre che  Uno dei contraccolpi più fastidiosi – e, a lungo andare, anche un po’ pericolosi – della pseudo-comunicazione liquida, cioè quel flusso di informazioni non certificate che arriva dal web, è la quasi impossibilità di stabilire una conversazione a tema.

Uno dei contraccolpi più fastidiosi – e, a lungo andare, anche un po’ pericolosi – della pseudo-comunicazione liquida, cioè quel flusso di informazioni non certificate che arriva dal web, è la quasi impossibilità di stabilire una conversazione a tema.