L’immagine (finta) “All Eyes on Rafah” che gran parte di quello che un tempo si chiamava “popolo del web” e che oggi si chiama “popolo dei social” sta condividendo è il miglior appiglio per ragionare sulle forme di mobilitazione virtuale che partono in genere come protesta contro l’informazione ufficiale, finiscono per diventare fenomeno, e atterrano sull’informazione ufficiale come fenomeno, godendone appieno: cioè usufruendo con soddisfazione di quella visibilità sui giornali di cui volevano fare a meno.

Già la distinzione tra “popolo del web” e “popolo dei social” è cruciale giacché presuppone una sorta di requisito di passività crescente nel passaggio dal primo stadio (web) al secondo (social). Qui il discorso rischia di complicarsi e non è il caso: è acclarato che una parte importante dell’utenza social tende a ritenere che la verità stia nella sua bolla, la stessa bolla che la isola e la affama di realtà oggettiva. Ma questo è il fenomeno delle “echo chambers” che qui diamo per assodato (chi non lo conosce, esca dal social e si informi su giornali ed enciclopedie, anche online).

Andiamo alla parte della mobilitazione virtuale, che è quella più drammaticamente attuale dato il contesto nel quale ci troviamo con conflitti sempre più difficili da decrittare.

Le rivoluzioni che un tempo chiedevano lacrime e sangue, oggi possono sostanziarsi anche solo di mobilitazioni e presenze. Già dal secolo scorso molte importanti battaglie civili sono state condotte con il peso della militanza nonviolenta (penso, senza andare troppo lontano, ai Radicali di Marco Pannella che non finiremo mai di ringraziare per aver preso per i capelli un Paese calvo di cultura e dignità).

Esserci e contarsi, lottare e abbracciarsi, conoscere e imparare a conoscere.

Questo è il punto.

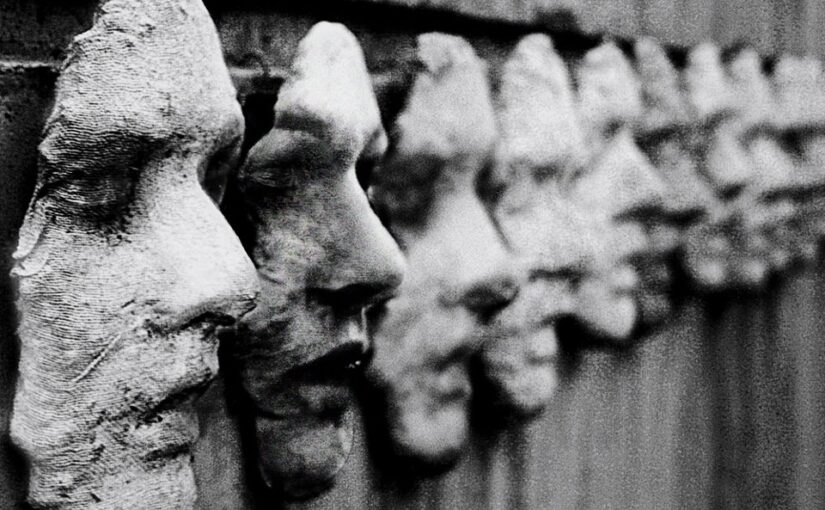

La modernissima protesta con 50 milioni di condivisioni di “All Eyes on Rafah” è in bilico, per la sua stessa essenza di protesta virtuale (creata per di più da un’intelligenza artificiale), tra la profondità di un convincimento e la superficialità di un clic distratto. La declinazione moderna del così fan tutti è un cancro della socialità virtuale, figlio di quello stesso procedimento folle che ha portato al trionfo (reale) dei negazionismi, alla crocifissione dei fatti conclamati, all’umiliazione del merito e della cultura.

So bene che tra i milioni di persone che spalmano sulle proprie timeline quest’immagine evocativa ma illusoria ce ne sono molti che conoscono ciò di cui si sta parlando e che hanno un’idea precisa di quello che vogliono. Ma so anche che non è con la coltura estensiva di un cliché che si combatte per un nobile ideale.

Protestare, manifestare per la democrazia e per la pace (concetti legati) è uno degli atti fisici più amalgamati con la purezza del pensiero. Farlo come si deve, significa avere ben chiara la differenza tra le storie, le storielle e la Storia.

La ripetitività cieca, che sloga il polpastrello e intorpidisce tutto il sistema che ci sta a monte, non rischia di togliere valore al messaggio, ma di depotenziarlo del tutto.

Viene in mente il famoso “ponte di libri” di Bufalino quando sul Corriere della Sera lo scrittore siciliano scrisse quel che pensava dell’ennesimo progetto di ponte sullo Stretto di Messina. Solo che qui, oggi, i tempi sono ancora più bui poiché la circolazione delle idee è molto più liquida e il prodotto è molto più torbido.

Ci vorrebbe un decreto, con prova d’esame obbligatoria: prima di condividere, il candidato dovrà conoscere, studiare, documentarsi.

Ma capisco che è un’idea banale e poco divertente.

Il clic non vuole pensieri.