E’ di pelle e giace nel mio armadio da almeno un anno. E’ un giubbottino rosa, di quelli leggeri, da primavera. Quando lo indossai tutti mi dissero: “Bene, finalmente ti sei convertita! “ Oddio che ho fatto? Ho pensato. E in effetti sotto il giubbotto un paio di pantaloni neri marcavano un’appartenenza calcistica che andava sfatata subito. L’indomani indossai i miei pantaloni blu con una maglietta rossa. E tutti a dirmi: “Io non mi vestirei così. Con le ultime brutte figure che avete fatto…”.

Vivere a Palermo da etnea significa subire uno sfottò continuo nel caso di sconfitta. Quando il Catania perse 5 ad uno, per mesi, dal barista al parrucchiere, mi salutarono con il palmo aperto. Significa sentirsi dire che Zenga è peggio di Ballardini. Significa non capire nulla di calcio e pur tuttavia sapere chi è Fontana, chi è Canzonieri e chi è Mascara. E so anche chi è Amelia.

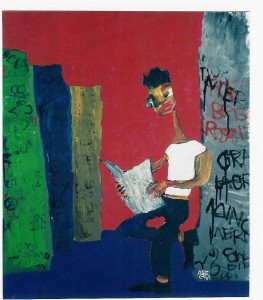

I muri di Palermo sono pieni di inviti ai catanesi. Ovunque vengono mandati a quel paese con una buona dose di epiteti non proprio edificanti. Conosco palermitani, con laurea, che pur di vedere soffrire i catanesi venderebbero la propria madre. Ci sono professionisti catanesi che farebbero altrettanto. Vivere da etnea a Palermo significa sentirsi dire, in una pessima imitazione della cantilena: “Io ho un sacco di amici a Catania… Siete più avanti di noi, siete simpatici… Pensa: il mio migliore amico è di Catania e addirittura una volta sono stato fidanzato con una delle tue parti”. Sconvolgente.

Così domenica, io e altre “extracomunitarie” trasferite da anni nel capoluogo (chi per amore, chi per lavoro) andremo al Barbera. Abbiamo già il posto in tribuna e ci mescoleremo tra la folla sperando di non essere additate al pubblico ludibrio. Nel caso di vittoria catanese esulteremo in modo discreto. In caso contrario mal celeremo il nostro disappunto.

Abbiamo già scelto il look. Indosseremo capi e accessori rigorosamente rosa, nero, rosso e blu. Forse ci arresteranno per policromia azzardata.