La bocciatura per ispirazione governativa del giorno di chiusura per Ramadan della scuola di Pioltello è il più fulgido esempio di pericolosità sociale del pregiudizio.

Non sono un esperto, ma leggendo qualche giornale, mi sono fatto un’idea di questo tipo (se qualcuno di voi ha da correggermi sulle questioni tecniche lo faccia pure): il Consiglio d’Istituto aveva deciso di sospendere le lezioni il 10 aprile, giorno della fine del Ramadan, in virtù dei tre giorni discrezionali di vacanza che si aggiungono a quelli canonici stabiliti dall’Ufficio scolastico regionale; la scelta era stata votata all’unanimità dai docenti presenti e accolta all’unanimità dal Consiglio di istituto e soprattutto non era una cosa che si erano tirati fuori dal cilindro ma era frutto di una considerazione elementare dato che la scuola “Iqbal Masih” ha un’utenza multiculturale con predominanza araba e pakistana e con una percentuale di bambini di religione islamica del 40 per cento.

Non ci vuole una scienza per capire che una scuola in cui bambini di varie etnie si confrontano, crescono insieme, imparano a evitare le cazzate di noi adulti che ancora stiamo attenti al colore della pelle o al dio invocato più o meno forzatamente prima dei pasti, dovrebbe essere salvaguardata, valorizzata, protetta: della serie un giorno si celebra il mio dio, un altro il tuo, un altro ancora studiamo insieme e un altro ancora facciamo vacanza insieme. Comunque insieme, perché il mio dio e il tuo sono, nel migliore dei casi, compagni di banco.

Invece accade che in Italia questa scuola diventa il bersaglio della peggiore visione antisociale e antistorica, quella che non guarda al futuro, cercando di aggrapparsi a un passato che è irrimediabilmente defunto. Loro chiamano tutto ciò tradizione, il resto del mondo, quello senziente, lo chiama immondizia.

Perché è immondizia culturale quella che non vede nelle diversità una vera occasione di crescita: anche sul fronte economico, il bastione dei nazionalisti che ci tritano i coglioni con fandonie tipo “gli immigrati ci rubano il lavoro”. Basta informarsi e leggere i rapporti statistici e i report di chi misura le cose con il metro della scienza che da anni confermano che senza gli immigrati regolari non avremmo crescita demografica, faremmo i conti con decine di miliardi in meno di contribuzione e saremmo condannati a essere un paese di pensionati che stanno a guardare cantieri stradali dove nessuno lavora.

C’è infine un aspetto non secondario. Diffondere benessere, spalmare attenzioni sul mondo che ci circonda è il migliore investimento per il futuro che una nazione possa fare per i suoi figli rivedendo il concetto propagandistico di “dio, patria e famiglia”, assimilabile a un (tristemente) più realistico “dio, patria e ‘staminchia”. Quando invece una via chiara, luminosa e attuale esiste.

Dio, un dio che comunque lo si chiami sia una guida di tolleranza e carità.

Patria, che sia di tutti quelli che la abitano, la vivono e la onorano con il lavoro e la cura per l’altro.

Famiglia, che sia quella in cui l’unico vincolo è l’amore, e il resto non conta perché il mondo cambia e chi non cambia sta fuori dal mondo.

Una scuola come quella di Pioltello che insegna ai suoi ragazzi che ci sono feste, celebrazioni, ricorrenze che fanno parte di varie culture e che per questo sono belle anche da osservare (la meraviglia negli occhi di un bambino è la scintilla dell’intelligenza), fa il suo mestiere nel migliore dei modi. Che è quello, come cantava Eugenio Finardi, di “insegnare a imparare”.

P.S.

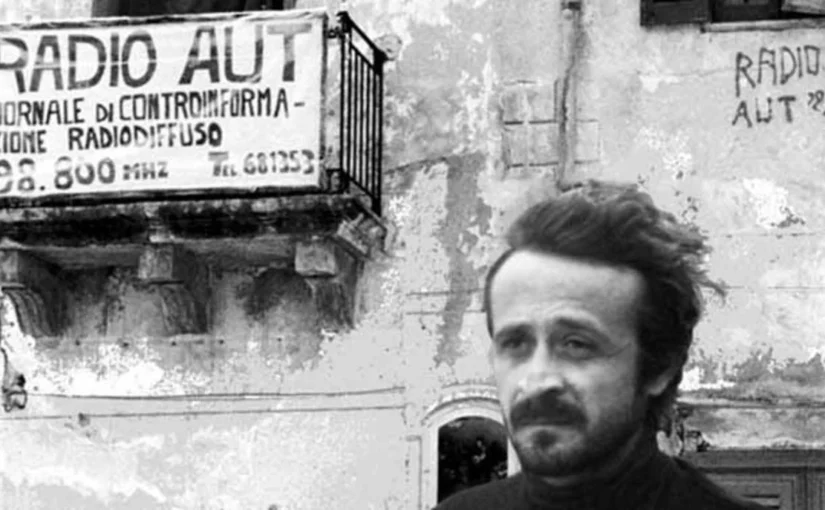

Ora che siete arrivati sin qui prendetevi altri tre minuti e ascoltatevela, questa canzone che pare scritta oggi, ma è del 1977.