Una frase chiave. “Le leggi imbrigliano le azioni, non le opinioni o le idee, questo succede nelle tirannie… Ho espresso dei pareri che rimangono nel perimetro del legittimo, di ciò che la nostra legge ci consente”.

La legittimazione del Vannacci pensiero emanata dal Vannacci eurodeputato nel nome del Vannacci generale che è anche il Vannacci scrittore è l’esca della tagliola.

Perché attira con argomenti semplici e apparentemente innocui nella melma del “si può dire tutto purché non sia reato” e del conseguente “sono fatto così, dico quel che penso” (una delle frasi che normalmente mi fanno fuggire appena la ascolto).

Il Vannacci che è in noi è molto in noi.

Basta andare a scorrere le frasi cruciali del suo Mein Kampf in salsa spezzina per ritrovarci semi primigeni di una malapianta che vede il generale come frutto guasto.

Il concetto di normalità innanzitutto.

Il pensiero del FariVannacci si richiama ai “valori comuni” che albergano solo nella sua aia mentale giacché in natura, come in biologia e nella scienza in generale (che ha il difetto di essere universale al contrario della parola di un ducetto che si alza col piede sbagliato) non esistono. La confusione tra normalità “condivisa dalla stragrande maggioranza” e legge di natura per il generale è strabordante: tipo, io ho gruppo sanguigno di tipo 0, il più diffuso, quindi sono normale; la mia amica che è di tipo AB, molto meno diffuso, è anormale.

È su queste basi fragili che si costruisce il pensiero forte di un’Italia gretta e soprattutto ignorante. Un’Italia inopinatamente presente: a noi!

E poi c’è l’immancabile machismo – del resto siamo sempre nel partito che puntò il suo primo slogan strategico su “la Lega ce l’ha duro” – per cui il super militare della Folgore che ha conquistato e sbaragliato a più non posso è il miglior testimonial del cazzo duro usato come testa di ariete per sfondare le barricate del nemico (testa e cazzo qui si affiancano per spontanea attrazione, nda). Solo che il FariVannacci fa finta di non sapere che la quasi totalità dei suoi trofei stanno lì perché a sporcarsi le mani di sangue e piombo, sul campo di battaglia, c’erano molte donne e molti non-machi, insomma molti anormali. Coraggiosi militari che magari non hanno il coraggio che serve per la guerra più crudele, quella contro il pregiudizio dei FariVannacci che infestano il pianeta.

In più, le disquisizioni da taverna sulla famiglia tradizionale per cui “se la famiglia esiste da millenni sotto la forma tradizionale un motivo ci sarà” sottendono un’allarmante forma di ignoranza: basterebbe studiare un po’ di storia per ricordarsi che sulla famiglia tradizionale non si è costruita un’opera d’arte che sia tale. Da millenni, romanzi, epiche, lirica, pittura, scultura, musica narrano ciò che non è “normale”, non è ordinario, non è tradizione blindata.

L’arte esiste proprio perché non siamo tutti Vannacci, per fortuna.

Infine la porzione più difficile e pericolosa di questo ragionamento.

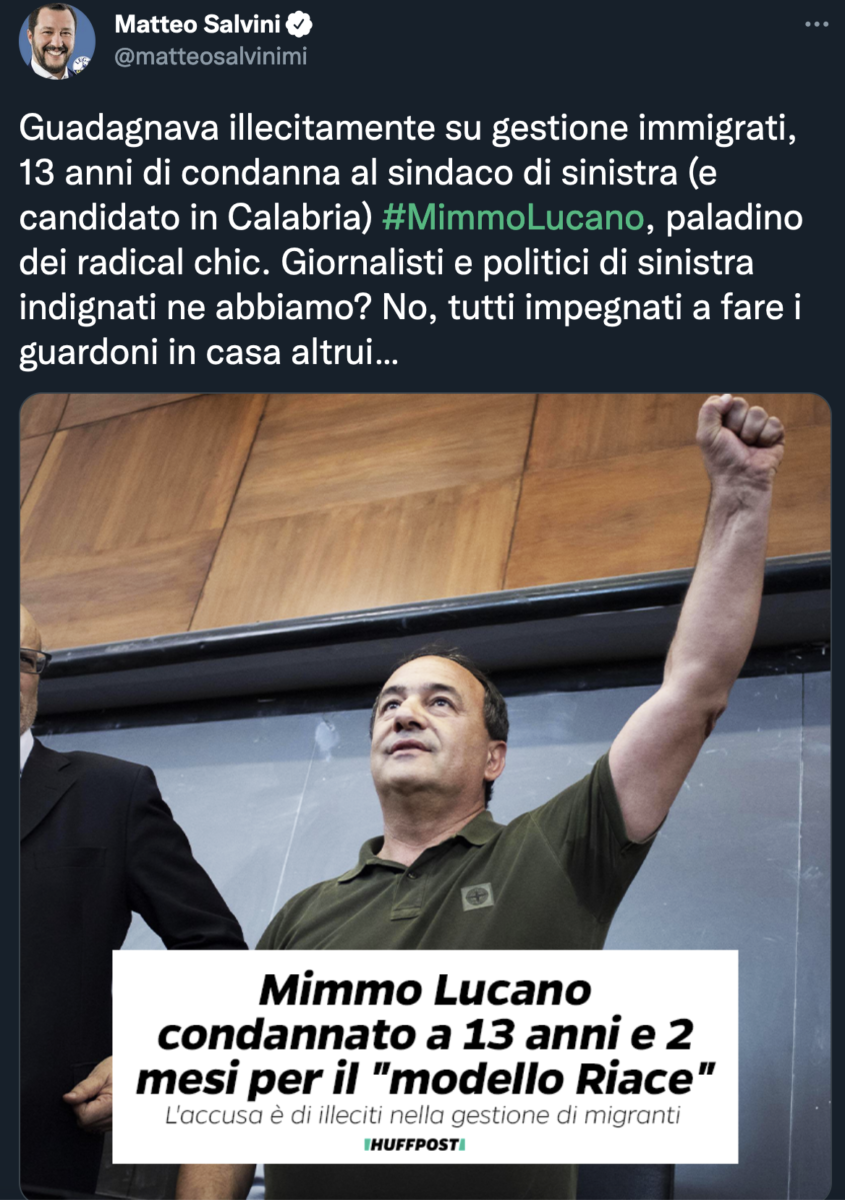

A parte la ridicolaggine di certe nostalgie fasciste e il corredo di nefandezze a cui si ricorre (vedi Salvini, che riesce nell’impossibile cioè perdere a Pontida) pur di filtrare qualcosa di utile dalla merda, il Vannacci che è tra noi ha un effetto collaterale sul pensiero ordinario.

Il suo fascismo sorridente e la sua carezzevole cialtronaggine ci inducono per reazione a cedere a una falsa universalità che mette aggressori e vittime sullo stesso piano.

Non è così. E non deve mai essere così.

Le vittime sono vittime e i carnefici sono carnefici. In ogni conflitto, dall’Ucraina alla Striscia di Gaza, da New York allo Zen.

La responsabilità è un muscolo, e va allenata.

Il Vannacci che è tra noi è un’ingessatura che pare che sani. E invece storpia.