Viviamo una vita nell’aspettativa dell’altro. Altro inteso in senso ampio e magari fuorviante: persona, ambito, sorpresa, sentimento. Per coltivare l’attesa rinunciamo a molte cose ordinarie, perché l’altro in questa accezione è soprattutto straordinario. Quindi ci annoiamo più del dovuto quando invece ci sarebbe stato qualcosa di cui godere, rinunciamo all’ordinario perché temiamo lo sbadiglio, rinviamo a nuove fervide occasioni che di occasione in occasione si perdono in un tramonto inutile come un’alba vista da sottoterra. E spendiamo tempo che non torna e non perdona (autocitazione, pardon).

C’è un’illusoria fascinazione in questa aspettativa, non c’è bisogno di sottolinearlo, che comunque è forte come un vizio: attendere la novità rinvia le scadenze, con tutte le declinazioni umane del tempo, prima tra tutte quella dell’età. Noi aspiranti vecchi non abbiamo ancora ben chiaro il concetto di decadenza, crediamo di avere le stesse possibilità di molti capelli fa. E non ci confessiamo che il nostro peggior nemico rischia di essere quello che per lungo tempo è stato il nostro migliore alleato, tipo la prostata per i maschietti (per le donne non mi pronuncio perché sono tempi in cui già dire “maschio e femmina” rischia di essere un reato).

Comunque noi aspettiamo.

Aspettiamo sempre qualcosa che, ne siamo certi, accadrà. Una chiamata, una visita, un’idea che rimetta tutto a posto, al posto di partenza. Ripartire dal via, come negli antichi giochi da tavolo. Azzerare nottetempo, senza pagare dazio.

Invece non è così che funzionano le cose.

Gran parte delle nostre aspettative vanno deluse, perché è giusto che le aspettative facciano il loro mestiere di previsione, auspicio, e nulla più. Non è su queste basi che si costruisce un’esistenza non dico saggia, non dico ammodo (bleah!), ma divertente. L’ho imparato in tarda età: il divertimento è fatto di piccoli mattoncini tipo Lego; addizioni e sottrazioni a una cifra; compromessi a buon mercato.

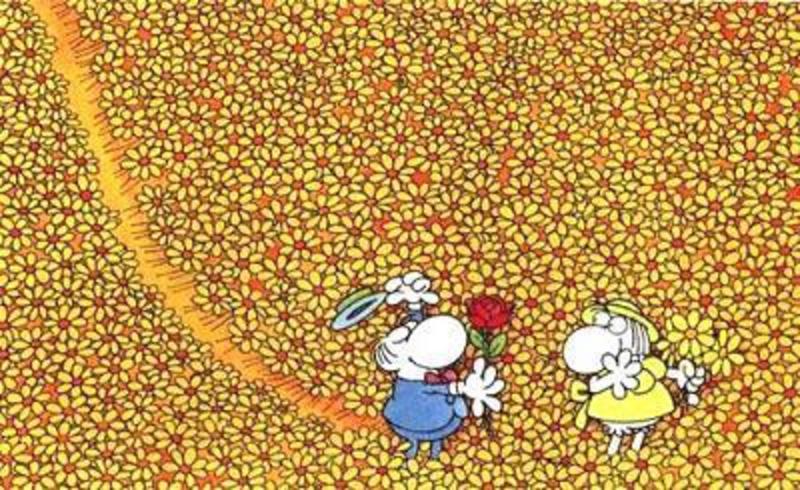

L’altro non è aspettativa, nella maggioranza dei casi. È scoperta, è attenzione, è sorriso e smorfia improvvisi. L’altro ti sorprende prima che lui sappia di farlo. Perché anche l’altro, quello giusto, vive nella tua non-aspettativa.

A qualunque livello lo si consideri – amicizia, complicità, professionalità, amore – l’altro ha un vantaggio su tutti i suoi surrogati: una forza propria che ti prende alle spalle e ti sussurra di seguirlo. Controcorrente, senza immediata spiegazione razionale.

Ci vuole tempo per capire, come i farmaci di lunga gittata. Ma l’effetto positivo è assicurato.

L’altro funziona quando meno te lo aspetti. E ti salva un po’ la vita.