Sono uno fortunato. Nella mia vita, per passione e soprattutto per mestiere, ho assistito a molti concerti dal vivo. Quello che ho visto sabato scorso al Forum di Assago lo ricorderò per due motivi contrastanti: era in cima alla lista di quelli che mi mancavano (e dovevo assolutamente mettere nel carniere) ed è stato qualcosa di molto diverso da ciò che mi aspettavo.

Parliamo dei Tears for Fears e del loro “Rule the World Tour”, (la tappa milanese che doveva essere recuperata dallo scorso anno quando fu annullata per indisposizione e/o bizze degli artisti). La mia avventura non era iniziata benissimo dato che il biglietto acquistato per oltre il triplo del suo valore, a causa di un secondary ticketing selvaggio che ho provveduto a segnalare per tempo alla Guardia di Finanza, aveva già messo a dura prova la mia pazienza. Tuttavia mi sono presentato all’appuntamento con passione e curiosità di ordinanza e, da un punto di vista strettamente musicale, non sono rimasto deluso. Il fatto è che Roland Orzabal e Curt Smith propongono uno spettacolo molto serrato e, diciamolo, abbastanza breve: un’oretta e mezza scarsa (bis compreso) di musica con quel repertorio lì è un antipasto, altro che cena completa. I Tears for Fears mettono su una macchina molto professionale – troppo, al limite del freddo – per concentrare in un tempo relativamente breve una carriera di successi stellari. Gli arrangiamenti poco lasciano all’emozione live poiché raccontano esattamente la storia che conosciamo tramite il prodotto discografico: precisione, compostezza e rapidità. Anche nella scenografia, uno schermo grande ma non troppo propone il déjà-vu di immagini note (e apprezzate) nei loro prodotti e quasi ostenta la pigrizia di tralasciare telecamere a favore di chi, in uno spazio così ampio, vede il palcoscenico da troppo lontano pagando un biglietto salato.

Insomma ci si diverte, si balla e si canta per la forza delle canzoni, non certo per quella dei loro autori e interpreti che probabilmente nascondono una stanchezza sotto una corazza di solida imperturbabile professionalità. Un compitino ben fatto, un sano artigianato di larga scala.

Voto 7+, si poteva fare meglio.

Tag: concerto

La colpa di voler vivere a colori

Era l’8 settembre 1988, me lo ricordo come se fosse ieri. Il giornale per cui lavoravo mi inviò a Torino per seguire la tappa italiana di Human Rights Now!, il tour mondiale in cui suonavano artisti come Sting, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Tracy Chapman organizzato per celebrare il quarantesimo anniversario della costituzione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Scrivevo di musica allora e, come ripeto spesso, mi meravigliavo che mi pagassero pure. Ero in uno di quegli stati di grazia che capitano al massimo due volte nella vita, almeno da sobri, quando il mix tra gioventù, spruzzi di accettabile perdizione e passione (per il lavoro, per la vita, per i punti di domanda) non produceva altro che un incosciente entusiasmo.

Era l’8 settembre 1988, me lo ricordo come se fosse ieri. Il giornale per cui lavoravo mi inviò a Torino per seguire la tappa italiana di Human Rights Now!, il tour mondiale in cui suonavano artisti come Sting, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Tracy Chapman organizzato per celebrare il quarantesimo anniversario della costituzione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Scrivevo di musica allora e, come ripeto spesso, mi meravigliavo che mi pagassero pure. Ero in uno di quegli stati di grazia che capitano al massimo due volte nella vita, almeno da sobri, quando il mix tra gioventù, spruzzi di accettabile perdizione e passione (per il lavoro, per la vita, per i punti di domanda) non produceva altro che un incosciente entusiasmo.

Quindi ero a Torino, seduto a sfumacchiare, accanto al mio amico Valerio Pietrantoni, con i grandi del giornalismo musicale di allora: Mario Luzzato Fegiz, Kay Rush e diversi altri.

C’era la musica – otto ore di musica – c’era la macchina da scrivere e c’era il fax con cui inviare il pezzo per la prima edizione, da ribattere in nottata.

Ricordo ogni secondo di quella giornata perché mentre tutto accadeva io prendevo appunti non per il giornale, ma per me.

Era uno di quei momenti in cui sapevo di vivere “uno di quei momenti”.

E la cosa che più mi rimase impressa non furono le schitarrate di Springsteen con la sua E Street Band, non fu il salvataggio di Claudio Baglioni da parte di Peter Gabriel che, vedendolo fischiato, lo raggiunse sul palco a sorpresa intonando con lui Ninna nanna nanna ninna, non furono il carisma di Youssou N’dour né la carica ritmica di Sting.

No.

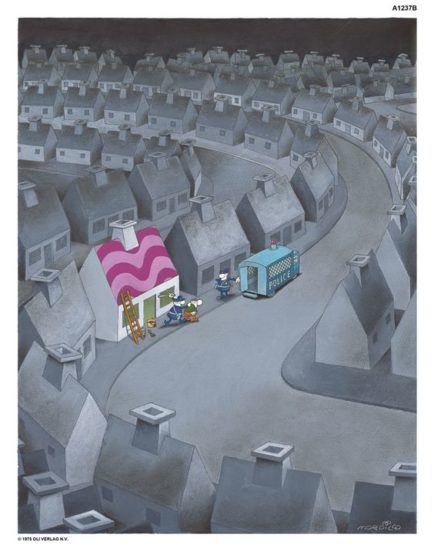

A colpirmi veramente fu un’opera di Mordillo esposta fuori dallo stadio. Quella che vedete in questa pagina, ispirata all’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, quella sulla libertà di opinione e di espressione. Non l’ho mai dimenticata, quell’opera. Ieri l’ho ritrovata sul web e sono felice. E l’ho rivista attualissima, anche se risale agli anni Settanta.

Potrebbe essere un programma politico, oppure un articolo di legge, un’intenzione o un ammonimento, un comandamento o un diktat: in un mondo grigio non è una colpa voler vivere a colori.

La mia banda suona il rock. All’Ucciardone

Entrai nel carcere dell’Ucciardone molti anni fa. Era il 1981. Avevo scritto una rock opera con la mia band. Faccio subito i nomi della formazione per una forma di giustizia musicale che va oltre la contabilità delle presenze (eravamo un gruppo a media variabilità di organico): io suonavo la chitarra e cantavo, al basso c’era Giovanni Caminita ma c’era stato anche Maurizio Orlando (che suonava anche la chitarra), alla batteria c’era Marcello Sacco ma c’era stato anche Fabio Aguglia, alle tastiere c’era Walter Catania ma c’era stato anche Giovanni.

Dunque avevo quest’opera rock – con una decina di anni di ritardo sui Who e sull’idea del concept album di The lamb lies down on Broadway dei Genesis – e insana voglia di suonare. Avevamo inciso un disco, un 45 giri di cui vi ho già parlato e sul quale per la serietà che i miei 53 anni mi impongono non vorrei ritornare. Nel bailamme della promozione di un prodotto che spacciavamo per musica d’importazione (cantavamo in inglese) ci capitò di essere chiamati da un’assistente sociale che faceva la volontaria al carcere palermitano: venite a suonare all’Ucciardone?

Accettammo alla cieca senza farci troppe domande, soprattutto senza farcene una: che minchia andiamo a promuovere in un carcere?

Continua a leggere La mia banda suona il rock. All’Ucciardone

Quando Dio si diverte

Non frequento le chiese, ancor meno le messe. Eppure ieri mi è capitato di assistere alla messa cantata nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Le voci del coro e la potenza dell’organo a canne mi hanno regalato un’emozione nuova, quella che ha a che fare con l’arte e contemporaneamente con la fede. Poco dopo sono stato in visita alla chiesa di Saint Eustache, bellissima, dove all’interno c’era una grande tavola imbandita per i poveri: gente che mangiava, beveva, sorrideva, chiacchierava a due passi dall’altare.

Secondo me, in tutt’e due le occasioni, Dio si è molto divertito.

Quella domanda ai Duran Duran

Ieri mattina mentre ascoltavo l’intervista ai Duran Duran su Radio Deejay mi è affiorato un ricordo del 1987.

Era primavera, mi trovavo all’hotel Quisisana di Capri, ospite della Uniform, lo sponsor del primo tour italiano dei Duran Duran. Ero insieme ad altri cento giornalisti alla conferenza stampa della band, in diretta su Radio 1. Palermo era la prima tappa del tour quindi, secondo gli organizzatori, toccava a me fare la prima domanda.

Mi hanno dato il microfono e mi sono alzato. Di fronte, lo sguardo strafottente (o strafatto?) di Simon Le Bon.

Nei giorni precedenti, quando in città si era sparsa la voce che avrei incontrato i Duran Duran, il telefono di casa aveva squillato anche di notte: decine e decine ragazzine che nemmeno conoscevo si dichiaravano disposte a tutto pur di venire con me.

Andai da solo.

Ho parlato con la bocca attaccata al microfono come un giostraio, nonostante a quei tempi lavorassi molto con la radio. E ho fatto la mia domanda: “In un periodo in cui torna di moda il rock politico, come vi sentite ad essere considerati una band per ragazzine?”.

Simon Le Bon ruggì: “Meglio suonare per le ragazzine che per giornalisti come te”. Poi Nick Rhodes, che era il saggio del gruppo, cerco di mediare.

Custodi dell’ignoranza

Qui c’è qualcuno che ha le carte in regola per fare carriera politica.

Close West

L’attimino fuggente

di Giacomo Cacciatore

Ma sentite questa. Ho due biglietti per un concerto. Hanno spostato la data dell’evento, e io voglio accertarmi di non doverli cambiare. Così decido di andare al box-office dove li ho comprati. Come tutti sanno, i biglietti hanno una caratteristica: sono sottili ed entrano facilmente nella tasca interna di giacche e giubbotti. Cosa che – ma lo scoprirò solo a fine mattinata – può anche essere un principio di tragedia.

Raggiungo la porta a vetri dell’ufficio di vendita, la spingo per entrare e contemporaneamente, in modo del tutto istintivo, mi infilo una mano nella tasca, così da avere i tagliandi già a disposizione quando sarò davanti all’impiegato.

Sono accolto da facce terrorizzate. Un uomo sulla sessantina, robusto, sgrana gli occhi e mi urla: “Che vuole lei?”. Indietreggia. L’addetto al banco impallidisce. Come il barista del Far West (ma levateci il “Far” perché l’ufficio è a due passi da casa mia), rimane immobile, rigido, in attesa di non si capisce che.

Calmo tutti, spiegando quello che mi sembra scontato: sono lì per un’informazione.

“Non lo faccia mai più”, mi avverte l’uomo alla porta.

“Cosa?”.

“Questo”. E si mette la mano nella tasca, esattamente come avevo fatto io entrando. “Mai farlo quando sta per varcare la soglia di un negozio. Potrebbe avere una pistola e io, non sapendo le sue intenzioni, potrei tirare fuori la mia”.

“Lei ha una pistola?”, mi stupisco. A quel punto mi sento very far, ma dalla realtà.

“Lasci perdere. Però segua il mio consiglio”.

Torno da mia moglie. Vedremo il concerto: mi garantiscono che i posti sono nostri lo stesso. Me lo godrò con tutte le forze, dato che rischiavo di non esserci. In tutti i sensi.