In comune non avevamo nulla, a parte i vent’anni. Lui muscoloso e atletico, io lenta e pigra. Lui affascinato dai superuomini di destra, io dalle letture gramsciane. Lui sempre pronto alle lunghe dormite, io alle nottate sui libri, in vista di appassionanti sfide intellettuali che non arrivarono mai.

Eppure io e Luca all’Università eravamo inseparabili, infallibili, bravi direi. Laddove si affacciava un eccesso dell’uno era l’altro a temperarlo. I colleghi di corso ci chiamavano la “fantastica coppia”.

Io e Luca eravamo molto attratti l’una dall’altra, ma questo era un tasto tabù.

Colpa mia.

Ero io quella fidanzatissima, ed ero io ad avere costruito un muro tra noi due così alto e spesso, che sarebbe stato impossibile demolirlo per entrambi.

Ci fu un pomeriggio nella sua cameretta da studente fuorisede. In due anni fu quella l’unica volta che ci misi piede. Facevo sempre in modo che i nostri tete a tete di studio avvenissero in luoghi rigorosamente neutri, e i suoi maldestri tentativi di organizzare un appuntamento tra quattro mura fallivano sempre. Mi costava, naturalmente. I suoi occhi verdi e il suo sorriso solare erano un attentato quotidiano.

I miei vent’anni erano votati alla disciplina. Non lo sapevo a quei tempi, ma ero il perfetto prototipo di Verbena fascista, nonostante mi piccassi di stare dalla parte opposta: fedeltà al puro ideale civico, fedeltà al fidanzato decennale, fedeltà al dovere e allo studio. Sesso sì e volentieri, ma disciplinato dall’ascesi della coppia perfetta.

Cosa successe in quella cameretta stretta stretta e zeppa di adesivi del Fuan?

Successe che lui ci provò. E che io mi scansai recitando fastidio.

Lui tentò di farfugliare qualcosa di sincero, ed io lo interruppi con una risatina isterica.

Avevo il cuore in gola e una pericolosa voglia di lasciarmi andare. Ne uscii indenne. L’onore era salvo, ancora una volta.

Un giorno, però, ci portò in aula una ragazza. Ingoiai amaro e non feci una piega. Luca divenne un altro Luca. Niente risate infinite, niente giochi, niente cineclub. Solo studio, libretto, voti, medie…

Ci laureammo. Ci furono le feste e ci furono gli arrivederci, che in verità erano degli addii.

Rividi Luca al funerale militare di una persona a me cara. Faceva parte del picchetto d’onore. Mi vide piangere ma non mi salutò. Gli telefonai. Fu cordiale, ma nulla di più. Tentai un recupero tenero ma mi gelò con una frase di circostanza che voleva dire molte cose.

Ci rimasi male. E persino in quel caso pensai che l’onore e la fedeltà, avevano avuto la meglio.

Passarono gli anni. Finii per mollare il mio ingessatissimo fidanzato ad un passo dalle nozze.

Ogni tanto, quando ripasso da quell’Università, penso alla Verbena che ero.

E a quei meravigliosi occhi verdi che quel pomeriggio ho allontanato dai miei.

Fanculo l’onore. Fanculo i vent’anni.

Categoria: testimonianze

Forrest Gump de’ noantri

Iko ha una visione singolare del mondo. Scrive con una prospettiva diversa rispetto alla nostra. Provate a mettervi nei suoi panni e cercate – se volete – di capire…

Iko ha una visione singolare del mondo. Scrive con una prospettiva diversa rispetto alla nostra. Provate a mettervi nei suoi panni e cercate – se volete – di capire…

di Iko

1h e 5’ a Villa Ada, ma andando piano, avremo fatto poco più di 10 chilometri, perché abbiamo tenuto il passo di Mario.

Io l’avevo visto al primo giro del lago, lei non se n’era accorta e quando l’abbiamo incrociato l’ha salutato. Si è accodato. Con noi era già venuto un’altra volta, lo incontriamo quasi sempre, al solito posto, vicino al cancello, dove si fa stretching, in perfetta tenuta da runner: la mia compagna all’inizio credeva fosse un personal trainer, io no. E’ semplicemente uno fuori di testa.

Nella vita corre. Non fa nient’altro. Avrà 45 anni anni più o meno, sostiene che la sua fortuna sia la pensione di invalidità per il glaucoma e per i problemi psichiatrici. Non fa male a nessuno, però, al parco lo conoscono tutti e corre con tutti. E’ regolarmente iscritto ad una società sportiva, partecipa all’organizzazione delle manifestazioni e fa tutte le corse, ovviamente. Anche per questo è sempre vestito perfetto, indossa quello che gli regalano alle gare. Oggi aveva la maglietta di quella di Budapest. Ha raccontato del Danubio, millanta record del suo passato e narra storie romane incredibili, che spaziano da Lotta Continua agli ultrà, dalla mappa dei discount per la spesa alle battaglie con la Asl per l’indennità d’accompagno della madre, invalida pure lei. Descrive episodi di ogni genere, stamattina ha ricordato di quando si è perso durante una mezza maratona notturna. Dice di conoscere attori e campioni, di far parte della Protezione Civile, di dare del tu a molti amministratori. E parla, sempre. Per questo ci costringe a rallentare. In realtà a me non si rivolge mai, anzi, si tiene sull’altro lato e mi controlla con la coda dell’occhio, credo mi tema.

Lei invece si leva un auricolare dell’ipod e ascolta le storie di Mario. Che siano vere o false non importa. Preferisce correre sola con me, non c’è dubbio, ma si è giustificata spiegando che una volta ogni tanto si può fare, che è uno sguardo allucinato sul mondo che ha un suo perché. Io preferirei fare i tuffi nel ruscello con gli altri cani.

Trilogia del sesso perduto/1

latente in voi, ed essa

prenderà

significato universale”.

Ralph W. Emerson

Mia nonna Pina abitava al nono piano di un palazzaccio bianco, costruito a ridosso di una piazzetta sconcia e malfamata. Di bello, quel condominio, aveva solo il colore delle persiane: blu cobalto. Il condominio è ancora lì, e lì dentro è come se ci fossi rimasta io, che ho sempre cinque anni, che saltello ancora sui tavoli dei vicini di casa e mi esibisco in “Piange il telefono” professandomi più brava della Guadagno.

Ogni tanto me la sogno, quella casa che odorava di ragù. Pure il terrazzino sogno, piccolo e impicciato dai miei giochi e dalle piantine.

E dalle zucche. Mia nonna le adorava e da brava massaia non buttava niente, e seccava i semi al sole.

E allora, direte voi?

Allora c’è che l’altra notte, insonne come spesso capita, ho compreso cosa significa rimuovere un ricordo per almeno trentadue, lunghissimi anni.

Ho ricordato di un pomeriggio, probabilmente estivo, sul terrazzino. Io con la gonnellina e le mutande in bella vista e i semi di zucca, non so per quale motivo, adagiati su un telo. Il telo stava per terra. E io stavo sopra il telo a giocare con i semini. Sarà stata la fase dell’ invidia del pene, fatto è che un pugno di semi li andai a nascondere proprio lì dentro, o per i più colti là dentro. Là dove mia nonna ebbe cura di svuotare il tutto poco dopo, sbraitando per una buona mezz’ora. Ma non è questo che ho rimosso. L’episodio dei semi nel corso della mia vita è riemerso di tanto in tanto. Quello che ho seppellito nei meandri del mio inconscio è stato il seguito, di cui oggi decido di liberarmi consegnandolo sotto forma di byte a tutto l’universo mondo.

Signori, la fantasia dei bimbi è perversa. Aveva ragione Freud. Nel mio cervellino la verità si confuse con la fiction. Subito dopo l’episodio credetti che quei semi, in realtà, li avessi prodotto io. Che li avesse, insomma, figliati il mio fiore segreto. Credetti che la mia porta d’accesso ai misteri della natura sfornasse di norma semi di zucca, e che anzi tutti gli accessi femminili fossero ovviamente destinati a produrre semi, che poi tutte le brave nonne del mondo dovevano seccare al sole.

Quest’idea non si smosse dal mio cervello per almeno quattro anni. Ne sono certa, adesso vi dico il perché. I miei non erano, quello che si dice, genitori socievoli. Soltanto a nove anni mi portarono a vedere la mia prima festa patronale con la Santuzza, e tutti gli annessi e i connessi. Non furono i fuochi d’artificio ad incidere nei miei ricordi di bimba. No. Furono i banchetti di calia e simenza. La simenza, soprattutto. Fu allora che compresi la vera finalità della mia (ancora) acerba identità femminina. Sfornare semi su semi, che forse le nonne raccoglievano in pudico silenzio al momento del cambio biancheria, per poi consegnarli ai terrazzini ed infine al pubblico palato, opportunamente salati.

Trovai la cosa un po’ antigienica ma in fondo non disdicevole, e comunque naturale. Oggi direi biologica.

Ogni tanto mi chiedo perché mia figlia, che ha sette anni, sa perfettamente da dove vengono i semi di zucca e, credo, anche da dove vengono i bambini. Poi mi chiedo perché la piccola Verbena che sono stata abbia creduto per così tanto tempo ad una teoria così stramba. Rispondetemi voi, magari. Ma non infierite.

Rattrap-Pina, una storia vera

Pina, la mia parrucchiera, a vent’anni era una bella ragazza. Lo dice lei, sì, perché adesso di anni ne ha cinquantadue e io l’ho conosciuta che ne aveva quarantasei, quindi non sono testimone diretta. Però che era bellissima si capisce lo stesso. E’ molto alta, è bionda e truciolata (anche se ora il biondo è frutto di tintura), ha una taglia smilzissima da indossatrice e gambe interminabili.

Ventenne, appunto, lavorava da un parrucchiere. Il solito Salvo, detto anche Tony. Insomma, un nome statisticamente classico per un coiffeur. I mariti e i fidanzati delle clienti, il ragazzo delle pulizie e i rappresentanti di shampoo e caschi la corteggiavano tutti. Ma Salvo-Tony le faceva da padre: “Pina, occhi bassi, ’un taliare a nuddu, niente confidenza ai masculi”. Siccome il padre di Pina era morto che lei era ancora piccola, Salvo-Tony aveva deciso di sostituirlo e si era preso, più che altro, un’arbitraria patente di scassacazzi. Però, con questo bodyguard sempre intorno, Pina – chiusa tutto il giorno in bottega, a smanettare con bigodini e permanenti – un maschio non sapeva proprio dove trovarlo. Si rifaceva la sera, quando usciva con tacchi alti, top e “fuson” (come li chiamava allora e li chiama anche adesso), con le amiche, per andare al cinema. Niente discoteca, per carità, che se la beccava Salvo-Tony era una tragedia. Anche al cinema, i ragazzi la notavano: Pina era tanto bella che al buio sembrava fosforescente. Al “mi posso sedere accanto a te?”, Pina era entusiasta. Al “ti posso offrire una bomboniera?”, sorrideva e apprezzava. Al “ma ci vieni a casa mia, dopo”, il ragazzotto di turno non riusciva nemmeno a finire la frase: guardava il posto accanto a sé e lo trovava vuoto. Da Pina nemmeno un bacio, figuriamoci tutto il resto. “Ci arrivo vergine al matrimonio”, diceva alla sua amica Rosy. “E’ una cosa troppo importante. Quindi se uno mi vuole, mi aspetta”. Aspetta oggi, aspetta domani, si dileguavano tutti. E si vede che la voce girava: il numero dei corteggiatori, negli anni, calava drasticamente. Una vera moria.

Pina attribuiva la cosa al fatto che, stanca com’era, usciva sempre meno e le otto ore con le mani in testa alle clienti non le lasciavano il tempo di una pausa per cercare l’uomo giusto.

Dopo vent’anni e più di quella vita, Pina, ormai superati i quaranta, pensò di aver capito. “Rosy, se mi metto in proprio, mi resta più tempo libero, posso circolare e finalmente quello giusto lo trovo e mi sposo”. Lasciò la bottega di Salvo-Tony. Da allora, Pina è una sacca piena di bigodini, cerette, coprispalle di plastica e balsami districanti che vaga dentro una Panda blu per servizi a domicilio. Il tempo libero ce l’ha. Gli uomini li incontra: il benzinaio, il suo meccanico, il cameriere di una vecchia cliente, il portiere di un’altra, il nipote di un’altra ancora. E, smesso il grembiule da impiegata di Tony-Salvo, ancora oggi – a 52 anni – la vedi spuntare con minigonne zebrate che non sai dove cominciano né dove finiscono, reggiseni imbottiti da cocomeri di gommapiuma, calze a rete guarnite con cuoricini di velluto rosso, tacchi di metallo a stiletto e chioma alla Enzo Paolo Turchi dei tempi d’oro. E per convincere tutti che è ancora giovane ha rinnovato anche le acconciature dei clienti: se ti distrai per un secondo, ti ritrovi con un taglio arruffato stile Amici di Maria De Filippi. Ma con gli uomini, niente da fare. Pina ancora non capisce cosa non ha funzionato. Intanto la pelle casca, la tinta bionda lascia scoperte tempie più sale che pepe, l’artrosi la fa zoppicare sui tacchi e il borsone che si porta sempre dietro le ha regalato una pericolosa pendenza verso il basso della spalla destra. Però Pina, imperterrita… non la dà. “Sono una ragazza seria”, continua a dire. Ragazza? Insomma. Ormai, quando torna a casa la sera, i bambini del suo quartiere le urlano dietro: “Bentornata, Rattrap-Pina”.

Il menestrello

Era una primavera di sei anni fa, forse aprile inoltrato. Una pizzeria e un tavolo di tutte donne all’aperto, una Catania con le strade non ancora sfregiate.

Era l’addio al nubilato che la mia amica Giulia aveva voluto organizzare a suo modo: senza glamour ma rigorosamente senza uomini. Tutto fila liscio sino a quando arriva lui, un amico di Giulia. Passa lì per caso, con annessa chitarra. Ha l’aria del bello e maledetto. Si siede ed ordina la sua pizza come se fosse la cosa più naturale del mondo. Poco male, è simpatico e pure colto, che rimanga pure.

La serata scorre bene sino a quando il tipo, che apprendo essere un aspirante prof d’Italiano ingiustamente trombato allo scritto del concorsone nazionale, concentra la sua attenzione su di me. Due chiacchiere brillanti e poi la domanda, fatidica: che lavoro fai? La giornalista. Ma una giornalista vera? Giulia interviene tessendo le mie lodi professionali. Il menestrello (nei nostri amarcord io e Giulia lo chiamiamo ancora così) sbianca di colpo. E attacca. “Voi giornalisti scrivete ma non siete scrittori”. Io non lo nego, anzi. Ma lui s’infervora ugualmente, provoca, vuole vedere il sangue che scorre e la serata rischia di animarsi troppo. Io guardo Giulia. Proprio non si merita che il suo addio al nubilato venga ricordato per una memorabile litigata. Così vado contro la mia natura e non tiro fuori le unghie. Subisco tutti i possibili luoghi comuni, e non sempre veri, sul mio mestiere.

Mi è capitato di incontrarlo più volte, il menestrello, e si è sempre girato dall’altro lato.

In tutti questi anni non ho mai smesso di pensare a quella serata. Oggi che Giulia ha felicemente rodato il suo matrimonio sarei finalmente in grado di dire due o tre cose al suo amico prof. Nell’attesa di incontrarlo di nuovo (e succederà) scrivo qui quello che penso.

Molti giornalisti si affrettano a rimarcare ai loro allievi che la letteratura è bandita dal mestiere di cronista.

Il perché è chiaro: il buon cronista descrive il reale, lo osserva, in taluni casi lo svela o addirittura lo spiega, ma non lo inventa. Il bravo scrittore può anche attingere alla realtà che lo circonda, ispirarsi persino a quella già trascorsa o alla realtà che non è mai stata, ma è come un bambino che disegna l’idea, (i tedeschi direbbero Vorstellung), che si é fatto delle cose, non la visione che gli viene rimandata attraverso i suoi stessi occhi. Ma azzardo un altro ragionamento, anche perché mi sono fatta un’idea della creatività come congiunzione di nuovo e di utile.

Sono molti i racconti o i romanzi in cui si entra all’istante – per la felicità del lettore- nella situazione narrata, anche quando questa è fantastica, futuribile, ignota.

In questi casi ne ammiriamo la creatività, la potenza evocativa delle immagini che dal foglio passano dritte alla nostra mente, qualche volta alla nostra anima.

Eppure, anche nelle buone inchieste giornalistiche – sia scritte che filmate- conta ciò che possiamo chiamare “l’ingresso” nella storia. Poi il bravo giornalista accompagna il lettore (o lo spettatore) per mano, rigo dopo rigo, o fotogramma dopo fotogramma, dentro una realtà che pochi o nessuno avevano avuto la voglia o il coraggio di descrivere. Non il coraggio di narrare, ma di svelare nella sua cruda, e a volte devastante oggettività.

Qual è il filo creativo che annoda i due linguaggi?

E’ di moda citare Calvino, Lo faccio anch’io. Nelle sue Lezioni americane, quando discorreva di visibilità, Calvino si riferiva al “pensare per immagini” e accomunava le “realtà” così come le “fantasie”, al loro saper prendere forma attraverso la scrittura. Per lo scrittore le visioni polimorfe degli occhi e dell’anima si trovano contenute in righe uniformi di caratteri minuscoli o maiuscoli, di punti, di virgole, di parentesi.

La visione ha un’importanza fondamentale e primaria e presiede al pensiero visivo. E se il “creare” immagini dal nulla è creatività dello scrittore, il coglierle nella realtà, acchiapparne l’essenza, la complessità in un taccuino o nei pixel di una telecamera digitale, è la missione di un buon cronista.

Tutti scrittori, dunque? No. Come non tutti sono giornalisti, per quanto ne dicano i guru del citizen journalism. Ma in mezzo ai due mestieri c’è l’uomo, che è l’essere dello sguardo.

Ecco è questo che vorrei dire al menestrello. Ora mi sento più leggera.

La cera di Icaro

Giacomo Cacciatore conclude la serie di interventi sull’eroismo moderno, innescata da un post sull’assassinio di Benazir Bhutto. Le vostre riflessioni, acute, controcorrente e soprattutto mai dolciastre, mi sono sembrate ottime per accompagnare la fine di quest’anno. Vi ringrazio di cuore. Buon 2008!

Giacomo Cacciatore conclude la serie di interventi sull’eroismo moderno, innescata da un post sull’assassinio di Benazir Bhutto. Le vostre riflessioni, acute, controcorrente e soprattutto mai dolciastre, mi sono sembrate ottime per accompagnare la fine di quest’anno. Vi ringrazio di cuore. Buon 2008!

A fronte della “fenomenologia dell’eroe” discussa in queste pagine, ho l’impressione che si sia dimenticato un aspetto curioso. Quello degli effetti collaterali dell’esistenza dell’eroe. Effetti che coinvolgono chi guarda Icaro dal basso. Coloro che ammirano il suo volo ma, rabbrividendo all’idea di sfiorare il sole, si accontentano di raccogliere le gocce della cera sciolta che piove dalle sue ali. Non entro nel merito della vocazione al martirio degli eroi. Sono convinto che siano rari i casi in cui un uomo – pure se dotato di qualità eccezionali – possa anche lontanamente accettare (o addirittura concepire) l’idea della propria morte con sguardo ispirato, sorriso luminoso e mani salde sul timone del proprio destino. Gente molto più eroica di me – sul piano del pensiero – ha ipotizzato che un individuo del genere pagherebbe con la nevrosi, o addirittura con la psicosi. Se è vero che gli eroi (quelli metaforici, creati ed elaborati dal mito, e quelli che, incolpevoli, da uomini realmente esistiti sono diventati materia di mito) carezzano in qualche misura l’inconscio collettivo, le corde di uno strumento invisibile che, come per magia, risuona nelle menti e nei cuori della gente, superando persino i limiti geografici e temporali, è altrettanto vero che corrono un rischio notevole. Duplice. Da un lato, quello di identificarsi – in vita – con lo stesso strumento immane che hanno involontariamente toccato (da qui i profeti, i maestri di pensiero e, nell’accezione più inquietante, i dittatori). Dall’altro – spesso in morte – quello di ritrovarsi defraudati del genuino significato delle loro gesta, proprio da parte di chi degli eroi ha necessità per dare un senso alla propria vita. Sono questi gli individui che, raccogliendo quelle quattro gocce della cera di Icaro, le pasticciano a loro immagine e somiglianza, spacciandole per carne propria, dilatandole perché appaiano protuberanze verosimili, ali posticce che però mai serviranno al volo. Nascono così gli esegeti per mestiere. I biografi con lo sguardo fiammeggiante. I compositori di peana circensi. I raccontatori senza racconti. Gli agiografi che reclamano a gran voce e difendono a unghiate la loro vicinanza al mito, il giorno o l’istante in cui, soli tra mille altri, gli hanno stretto la mano e, ignorati dal mito stesso, ne hanno doppiato i passi. I professionisti dell’arti-mafia (qui il refuso è voluto) che spettacolarizzano il sussurro e la lacrima solo per dar spettacolo di se stessi. Insomma, gli pseudo-icaro che si appropriano di luminose vite altrui per plasmare ali gigantesche. Con delle gocce di cera che non basterebbero a sigillare la confessione della loro pochezza.

Falcone e Borsellino, per esempio…

E’ noto che chi si espone, rendendo la sua immagine pubblica, vada incontro come ad una suddivisione della sua vita in piccoli pezzi, che andranno ognuno ad una persona diversa, inesorabilmente. Nella condivisione di quella persona, ognuno si costruisce il suo personaggio personale (e scusate il gioco di parole) a partire da quel piccolo pezzetto, e molto spesso il risultato finale non è molto fedele all’originale.

Quando il personaggio pubblico sfida un gigante, da novello Davide, allora l’aura che lo circonda, che riusciamo a percepire anche solo nominandolo, diventa qualcosa di magnifico, di incredibile.

La fama può dare sicuramente alla testa, e questo non è un mistero, ma non dimentichiamoci che parliamo di gente come Martin Luther King, John Kennedy e Bob Kennedy, Abrham Lincoln, e tanti altri… persino John Lennon. La loro consapevolezza, quella di possedere una vita più breve degli altri a causa del loro destino, è chiara. Forse alcuni di loro hanno deciso di perseverare nonostante il pericolo della fine, perchè lasciati trascinare dalla marea, o forse lo hanno fatto perchè ci si aspettava questo da loro. E’ difficile affrontare un tema simile, ma sono profondamente convinto che la verità non sta nell’egocentrismo, quanto nello spirito di sacrificio supremo.

Quando si è consci di essere gli artefici di qualcosa di grandioso, di essere il fulcro di un grande cambiamento sociale e culturale, oppure di rappresentare il liberatore dell’oppressione della gente, è facile lasciarsi trascinare. Ci si rende conto che si è raggiunto un punto di non ritorno, oltre il quale lasciar perdere non può più avere senso. Il passo da uomo a icona è più breve del pensiero stesso dell’esitazione, e porta inevitabilmente ad un punto in cui ormai il ripensamento non è più contemplabile.

Molti hanno scelto quella via, non ultima la Bhutto, e altre donne coraggiose come lei, e molti ne hanno patito con sofferenze e con la morte. Essi sono tuttavia consapevoli di due cose: si stanno sacrificando per un bene superiore, per quanto ingiusto sia, e il sacrificio non ammette riconsiderazioni, pena la perdita profonda del suo significato e della potenza del suo messaggio per i popoli; essi ormai sono segnati nel loro destino, non resta altro che lavorare finchè qualcuno, da qualche parte, non avrà deciso che non potranno più farlo.

Per me, per le mie origini, così come dovrebbe essere per ogni italiano che si rispetti, il sacrificio ha il volto di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, due uomini incommensurabilmente grandi, che certamente pensarono spesso alla fine, alla morte, ma che furono guidati da uno spirito troppo grande per essere compreso. Il nemico invisibile che combattevano, infido e spietato, li ha fermati mentre ancora si muovevano, instancabili, consci di non avere scampo forse, ma di dover comunque continuare, di dover “fare in fretta”, come disse Borsellino dopo la morte dell’amico Falcone.

Proprio di Borsellino sono le parole che più mi fecero capire ciò che significa spirito di sacrificio. Esse racchiudono tutta l’essenza di ciò che voglio comunicare:”è bello morire per ciò in cui si crede; chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola.”

Il semidio moderno

Secondo Stef, “eroe, nell’accezione classica, è un semidio dotato di eccezionali virtù e gesta prodigiose. Con tutto il rispetto per la memoria della signora Bhutto, non mi pare sia questo l’ambito. Eroi moderni allora. Ma siamo certi che le gesta prodigiose siano necessariamente positive?”.

Secondo Stef, “eroe, nell’accezione classica, è un semidio dotato di eccezionali virtù e gesta prodigiose. Con tutto il rispetto per la memoria della signora Bhutto, non mi pare sia questo l’ambito. Eroi moderni allora. Ma siamo certi che le gesta prodigiose siano necessariamente positive?”.

Il succo del pensiero di Giovanni (da?) Verona è questo: “Il sistema moderno ha bisogno di figure forti che catalizzino azioni. E’ una necessità in epoca globalizzata: senza condottieri che in qualche modo vedono legittimata la loro forza nella ricerca di una morte violenta non c’è storia per un pianeta di pecore”.

M.Tr è lapidario: “Avete letto la storia della famiglia Bhutto? Non sono proprio tutte rose”.

Infine Puf73 si richiama a un’affermazione di Tere: “Come lei a me piace studiare le persone. E il suo metodo è anche il mio. Ma mi pare che la provocazione qui non sia perfettamente calzante”

L’eroismo e l’onnipotenza

Ieri, a commento del post sulla morte di Benazir Bhutto e sulla sorte delle “dinastie politiche”, Tere ha proposto la seguente riflessione:

Ieri, a commento del post sulla morte di Benazir Bhutto e sulla sorte delle “dinastie politiche”, Tere ha proposto la seguente riflessione:

“E se queste persone così esposte, vuoi per ambizioni, vuoi per ideali, cercassero la loro morte violenta per vincere le loro paure più intime? Forse semplicemente per smania di eroismo, o di onnipotenza: preferibile morire in maniera eclatante piuttosto che attendere la morte su un dondolo, mezzi sordi, devastati dai segni del tempo e dell’età. Non lo so, ma forse c’è un subdolo autocompiacimento nel perseverare andando incontro al pericolo in questi personaggi dall’intelligenza e dal carisma superiore a noi mortali”.

Vi ho chiesto qualche riflessione in merito. Il tema non era facile e sono rimasto sorpreso nel ricevere parecchi contributi. Cercherò di proporli quasi tutti, in versione integrale o riassunta. Qui sotto i primi due capitoli.

Grazie e buona lettura.

Filosofia dell’eroe arrogante

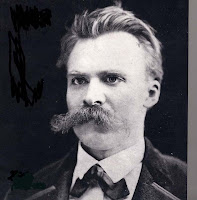

Prima di essere travolto dalla pazzia, prima di chiudere la sua vita pubblica e, soprattutto, prima che i lettori finissero per affibbiargli verità che non aveva mai neppure pensato, Nietzsche decise di scrivere “Ecce homo”.

Vi ricordate il sottotitolo? “Come si diviene ciò che si è”.

Anche un eroe prima di essere riconosciuto davvero come tale, prima “di divenire ciò che è” deve pagare il pegno. Deve cioè morire, tragicamente, e per mano altrui.

E’ valso per gli eroi del mito e vale per quelli ben più vicini ai nostri tempi.

C’è un codice dell’eroe (occidentale) uguale per ogni era. Un codice che prevede fatiche enormi, pulsioni di riscatto, lotte contro nemici invisibili, battaglie all’ultimo sangue, sino ad arrivare all’immolazione finale. Inevitabile e catartica, per sé e per il prossimo.

C’è un momento, nella sua vita, dove l’eroe non si riconosce in un modello, ma intuisce che è lui stesso l’archetipo. A quel punto non può sottrarsi alla “chiamata”: l’eroe DEVE oltrepassare la soglia. Anche a costo di non riuscire ad annientare il nemico. Anche a costo di annientare se stesso.

Ora, il bel quesito di Tere ne sottace un altro.

La chiamata dell’ “eroe”, il suo dire di sì alla morte tragica e inevitabile, è un destino triste e virile, o è “hybris”, arroganza?

Nietzsche, ad esempio, sarebbe per la seconda ipotesi.

E offre pure una soluzione: l’uomo nuovo dovrebbe imparare a riconoscere in sé l’eroe, certo. Ma anche il giullare, il pazzo, l’uomo che sa vivere “in leggerezza”, “al di là del bene e del male”.

Visto che siamo a fine anno e ci stanno già travolgendo con previsioni e oroscopi, concediamoci di spiare la simbologia esoterica.

Nei tarocchi c’è una bellissima carta, quella del matto, l’arcano numero zero.

Pensate che rappresenti solo l’irrazionalità, il gioco, il buffone inaffidabile?

Errore. Il giullare/matto ci ricorda che è possibile rinunciare all’ambizione in vista di un’evoluzione esclusivamente interiore. Non a caso la carta successiva, l’arcano numero uno, il “bagatto”, altro non è che lui stesso, evoluto, e trasformatosi in un meraviglioso mago e conoscitore della vita, i cui occhi brillano finalmente di riconosciuta intelligenza.