Da decenni viviamo in una quarta dimensione in cui vige, indecente, l’illusione che tutto sia possibile se solo lo vogliamo. Cittadini al governo come liberazione dalla disonestà della politica, scienziati del web che deridono scienziati delle università, promulgatori della violenza come atto di nonviolenza, elargizioni a pioggia a chi non ha intenzione di lavorare e se lavora lo fa in nero (in modo da avere un doppio stipendio), dilettanti sul ponte di comando e professionisti umiliati a vogare, premialità senza merito, ultima parola al più prepotente, applausometri dell’odio, killer della speranza travestiti da monaci della Nuova Verità Rivelata.

Siamo circondati da parole finte, drogate, ingannevoli.

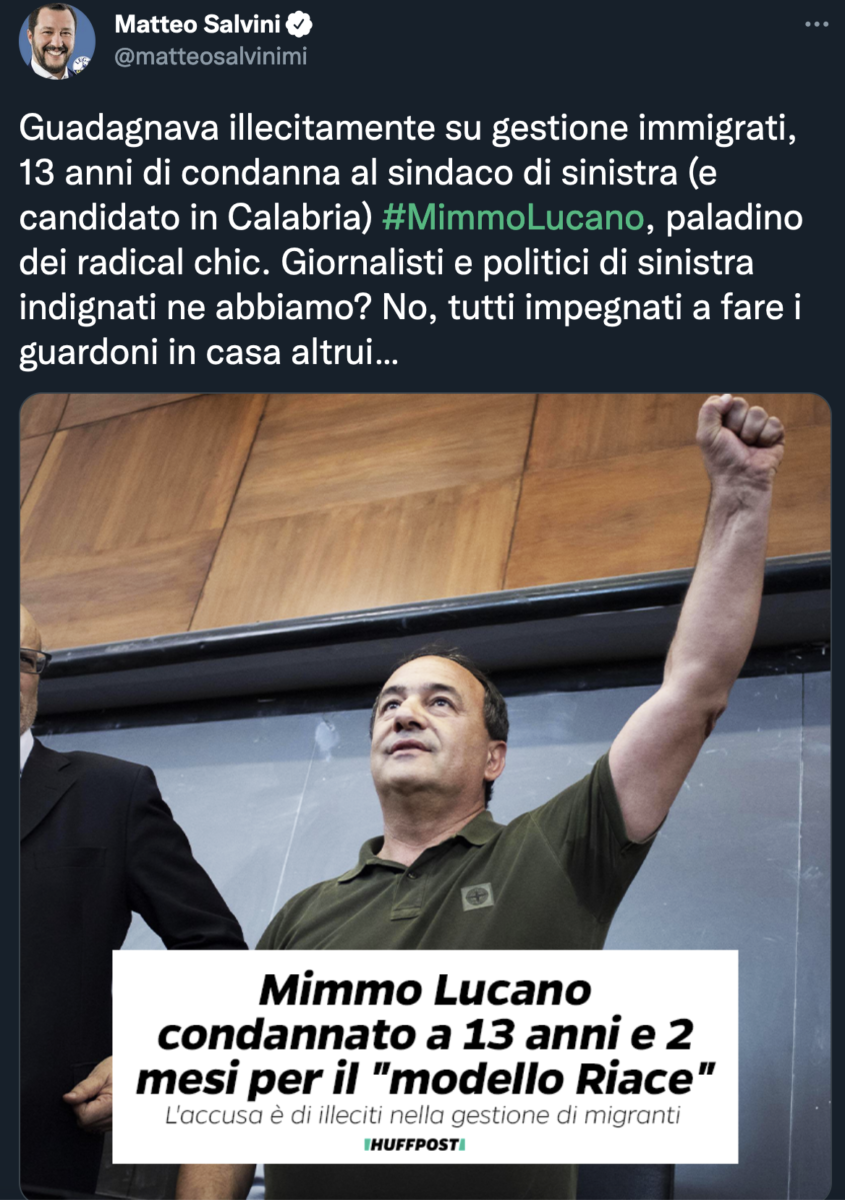

Si tenta in ogni modo di farci credere che la verità sia anfibia, quando anche un bambino sa che così non può essere: la verità anfibia è un inganno sopra e sotto il livello del mare. È la violenza strisciante del “sì però”: di fronte a un evento incontestabile e indiscutibile nel quale c’è da ammettere solo una sconfitta, si erge il totem del “sì però” a rimestare nelle certezze per alzare polvere o impastare fango.

Non è vero che è sempre stato così. Così come non è vero che si stava meglio quando si stava peggio. Però è vero che il livello di mistificazione politica e sociale negli ultimi trent’anni è cresciuto esponenzialmente.

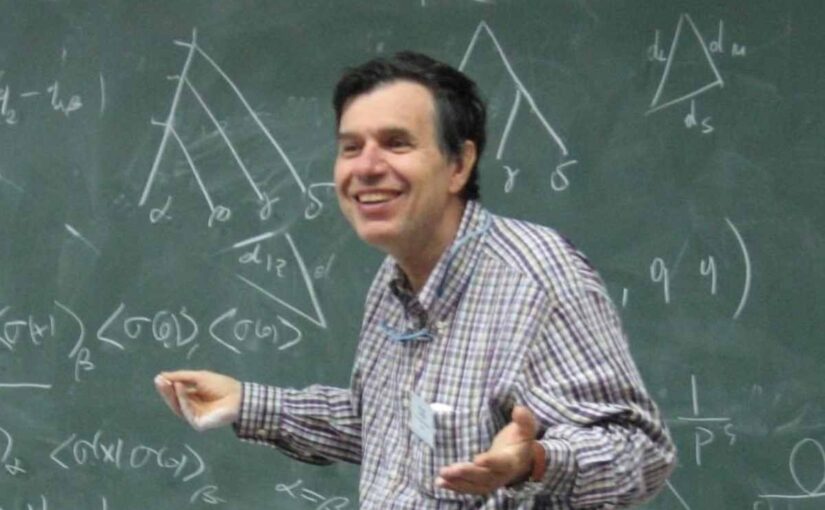

Per questo un Nobel come quello al professor Giorgio Parisi (tra parentesi un uomo bellissimo nel suo candore fisico e intellettuale) oggi è una pietra nello stagno ghiacciato.

Perché provoca e rompe, consola e squassa.

Perché ci accarezza i pensieri con un’antica certezza: il merito conta ancora, il merito vince, il merito non è demerito. E andando controcorrente rispetto alla politica maggioritaria di questo paese, ci dice che un fisico che si è fatto un mazzo così per tutta la vita può ancora valere di più dell’improvvisatore social che decide di farsi un nome sposando idee balzane, salendo su palchi balzani, contando su intervistatori balzani e conquistando l’intestino retto dell’Italia.

Servono unità di misura e metri attendibili.

Serve una dittatura del merito in cui sta avanti chi sa. Gli altri dietro (possibilmente in silenzio).

Se dare la parola a tutti significa che tutti possono ciarlare impuniti, serve un po’ di ingiustizia: meno libertà, anzi “libertà”, per tutti.

Questo significa per me il Nobel a un grande fisico italiano nell’anno di grazia 2021.